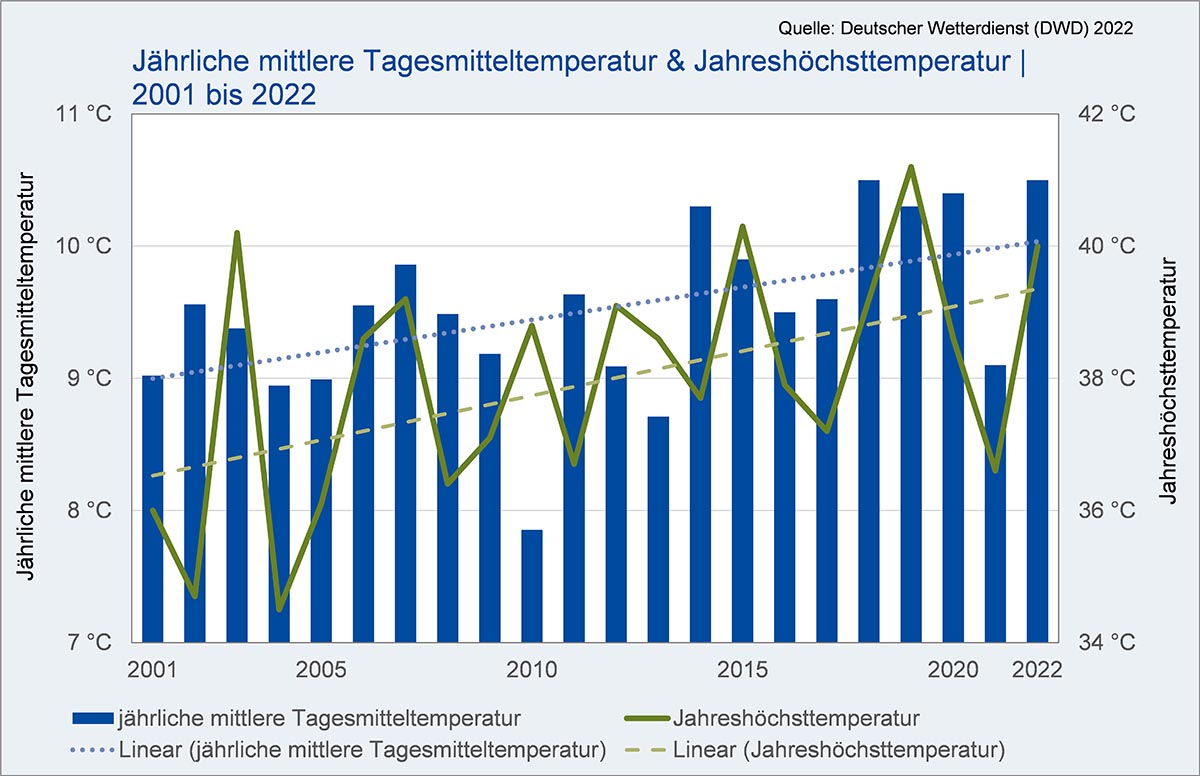

„Aus der statistischen Analyse der letzten Jahrzehnte ist ein eindeutiger Trend zu ansteigenden Temperaturen ersichtlich. Dies wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und zu immer heißeren Sommermonaten in Deutschland führen“, erläutert Markus A.W. Hoehner, Gründer und Geschäftsführer des Bonner Beratungshauses EUPD Research.

Die Nutzung der Wärmepumpe als Klimaanlage im Sommer kann sowohl im aktiven als auch im passiven Betrieb erfolgen. Für beide Betriebsarten sind jedoch technische Voraussetzungen zu erfüllen. Eine aktive Kühlung kann mit Luft- und Erdwärmepumpen durch den Einbau spezieller Ventile umgesetzt werden. Hierbei erfolgt die Umkehrung des normalen Funktionsprinzips der Wärmepumpe. Bei Erdwärme- und Grundwasserwärmepumpen lässt sich zudem eine passive Kühlung realisieren, indem das Erdreich oder das Grundwasser als Wärmesenke verwendet wird. Während der aktiven Kühlung muss analog zur Wärmeerzeugung die Wärmepumpe normal betrieben werden, was mit entsprechendem Stromverbrauch verbunden ist. Die passive Betriebsweise bedingt hingegen einen minimalen Energieaufwand zum Betrieb der Umwälzpumpe. Die Nachrüstung einer Wärmepumpe zur Nutzung als Klimaanlage ist in den meisten Fällen zwar generell möglich, aber zum Teil mit hohen Kosten verbunden, so dass dies bei Neuinstallationen mitgeplant werden sollte.

Wird als Ergänzung zur Heizungsanlage eine separate Klimaanlage installiert, ist dies nicht nur mit zusätzlichen Investitionskosten verbunden, sondern geht auch mit hohen Stromkosten einher. Zur Kühlung von 60 Quadratmetern Wohnfläche ist ein Klimagerät mit einer Kühlleistung von 4.500 Watt notwendig.[3] Ein solches Klimagerät verbraucht im Betrieb über 30 heiße Sommertage knapp 1.100 kWh Strom. Der umgekehrte Wärmepumpenbetrieb zur aktiven Kühlung spart hierbei etwa zwei Drittel des Stromverbrauchs ein. Steht im Haushalt eine ausreichend dimensionierte PV-Anlage mit Speicher und Energiemanagement zur Verfügung, dann ist der Einsatz der Wärmepumpe zur Klimatisierung aufgrund der im Sommerhalbjahr hohen Solarerträge in aller Regel ohne Strombezug aus dem Netz möglich und damit besonders klimaschonend.

„Die Vorteile der Wärmepumpe als CO2-sparendes Heizungssystem sind inzwischen weitgehend bekannt, doch mit dem fortschreitenden Klimawandel wächst auch ihre Relevanz als Klimatechnologie. Die Kopplung mit Photovoltaik und Stromspeicher sichert ein Maximum an solarer Deckung und damit an Kostenvorteilen für den Betreiber“, betont Dr. Andreas Piepenbrink, Geschäftsführer der Hager Energy GmbH.